Contrairement à beaucoup d’herboristes, je n’ai pas de passé en lien avec le végétal, ni d’aïeul·e particulièrement versé·e dans les usages populaires des plantes (du moins, pas à ma connaissance ; je soupçonne que mon arrière-grand-mère de Virton aurait pu me raconter plein d’anecdotes…).

Cela explique peut-être mon émoi particulier quand je tombe sur des témoignages d’anciens de notre pays. Le premier ouvrage qui m’a profondément touchée fut « Les meilleures recettes de Wallonie recueillies par zone verte », un écrit qui répertorie les recettes issues « d’un concours organisé par l’équipe des émissions radio: « Zone Verte » et « Allo Tout l’Monde » (RTB – R.T.C Namur – 1980), avec l’intention de faire sortir de leur cachette tous les secrets culinaires de famille jalousement gardés, mais aussi de remettre à l’honneur des préparations tombées en désuétude ou en voie d’être oubliées ».

Des recettes familiales, parfois centenaires, témoignant d’une époque où les plantes sauvages, légumes anciens, abats (et alcool) étaient fréquents dans la cuisine, car rien ne se perd ! Chaque recette était accompagnée du nom de son auteur·ice, et parfois d’un commentaire de sa part (ce que je lisais avec le plus de plaisir).

Ca me changeait des traditionnels livres de recette d’un·e auteur·ice en particulier, à la mise en page extravagante et au contenu parfois technique et savant : ici, le travail est collectif, humble, la vocation est patrimoniale, et les pages sentent bon le bouillon de légumes réconfortant.

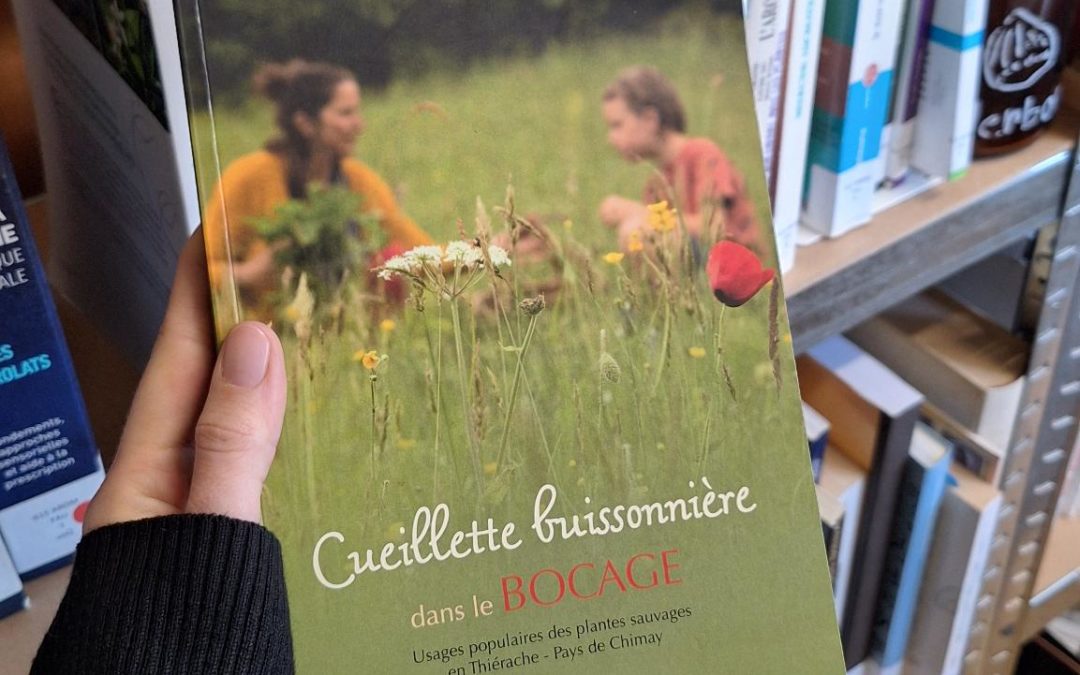

J’ai retrouvé ce même esprit dans Cueillette buissonnière dans le bocage, que j’ai lu à mon retour de formation en ethnobotanique : ce même soin de faire parler nos anciens directement aux jeunes générations pour rétablir le dialogue.

Vous le sentez certainement en lisant cette introduction, c’est un livre que je compte parmi mes préférés – je le trouve particulièrement pertinent dans toute bibliothèque digne de ce nom, et je vais vous expliquer pourquoi <3

Pourquoi se démarque-t-il ?

Nous vivons à une époque où l’information est disponible en (trop grande) quantité. Les catalogues d’usages sont légion sur le marché du livre, et les connaissances que ces ouvrages et site webs transmettent sont plutôt anonymisées, lissées et universalisées (principalement au départ de la France et des savoirs méditerranéens). Il y a même confusion entre savoirs populaires et savants, tous regroupés sur sous l’adjectif « traditionnel ». Or s’il y a bien une chose que j’ai apprise en ethnobotanique, c’est que la « tradition » telle qu’on l’imagine aujourd’hui … n’existe pas, tant les savoirs populaires sont poreux à leur environnement (et ses métamorphoses).

Cueillette dans le bocage nous plonge dans une époque où l’autonomie est, comme le dit Pierre Lieutaghi dans son introduction au livre, « Position obligée, non revendiquée : on devait faire avec les offres du terroir, le plus intelligemment possible. » Il ne s’agit pas d’idéaliser le passé, en rejetant tout apport moderne, mais bien de s’en inspirer pour aller de l’avant et « soigner notre maladie du temps » :

De quoi parle ce livre ? D’abord de ce que fut cette société paysanne, de ses accords avec les choses, avec le travail, les jours ; et des partages, des duretés comme des bonheurs humains. D’une société « reliée au monde », sans intermédiaires, sans experts, tenue de faire de son mieux avec les offres d’une époque où « l’on avait le sentiment d’une certaine maîtrise de différents aspects de la vie ». […]

Je ne pourrais pas dire mieux que Lieutaghi :

Il semble que tout ait été dit et redit sur les végétaux sauvages. Comme la moindre ou la plus vaste chose en ce monde, chaque plante a son portrait sur Internet, sa description, sa notice explicative. Conseils et « précautions d’emploi » fourmillent. La flore exotique arrive en force. Les bonnes affaires suivent.

Dans un tout autre registre, Cueillette buissonnière, « petit livre », n’en est pas moins livre exemplaire. Issu d’enquêtes de qualité, bien construit, bien commenté, bien illustré, il fait une place majeure à la parole de celles et ceux qui en ont permis l’existence. La société qui raconte ses partages avec les plantes invite à les regarder moins distraitement : elles ont contribué à la vie, à permettre qu’ici on les retrouve une nouvelle fois vivifiantes. Le ton qui prévaut est celui de la rencontre dans sa dynamique même, tout mémoriel qu’en soit le récit. Il en résulte un élan qui nous concerne de près dans l’usage hésitant d’une réalité de plus en plus diffuse.

L’enquête

Ce livre a ceci de particulier d’être le résultat d’un long travail d’enquête auprès de plus de 130 personnes sur un territoire donné, entre France et Belgique (Thiérarche – Pays de Chimay), les usages décrits sont profondément authentiques et incarnés.

Les enquêteurs responsables sont au nombre de 2 : Emilie Hennot et Samuel Puissant.

Emilie est co-coordinatrice du Centre Ethnobotanique L’Aquascope à Virelles en Belgique ; j’ai eu le bonheur de la rencontrer quelques fois lors de festivités herboristes. Samuel, lui, est coordinateur pédagogique, animateur et formateur à l’asbl d’Une Cîme à l’Autre située à Vaulx-les-Chimay, un centre Nomade d’Education à la Nature et à l’Environnement (ErE).

Tous deux, à travers leur profession respective, perpétuent les connaissances et souvenirs récoltés lors de leurs enquêtes en proposant des activités auprès des jeunes et adultes.

Les premières, qui ont permis la publication de la 1ère édition du livre, ont été réalisées entre 2013 et 2014 ; les suivantes ont eu lieu entre 2017 et 2018. Au total, 30 enquêteur·ices ont été mobilisées dont une grande partie bénévole et formée à la méthodologie d’enquête, pour interroger plus de 130 informateur·ices. D’après les auteur·ices, 160 plantes ont été citées au sein de ces enquêtes, et iels ont pu comptabiliser pas moins de 960 usages différents ! Ceux-ci couvrent des thématiques comme les soins thérapeutiques, la vannerie ou même les jeux d’enfants (et grands enfants). Un énorme travail de synthèse et d’analyse aura été nécessaire pour que le livre soit accessible à tout lecteur même non-familiarisé avec l’ethnobotanique et l’herboristerie.

J’aurais justement aimé avoir accès à un contenu plus approfondi sur l’enquête, sur la méthode, les obstacles… et les plantes : au total, seulement 20 des plantes citées ont fait l’objet d’un « portrait ». J’imagine que la sélection est justifiée par le nombre d’occurrences, mais j’ai un petit goût de « trop peu » qui me reste. Je comprends le choix néanmoins !

Composition du livre

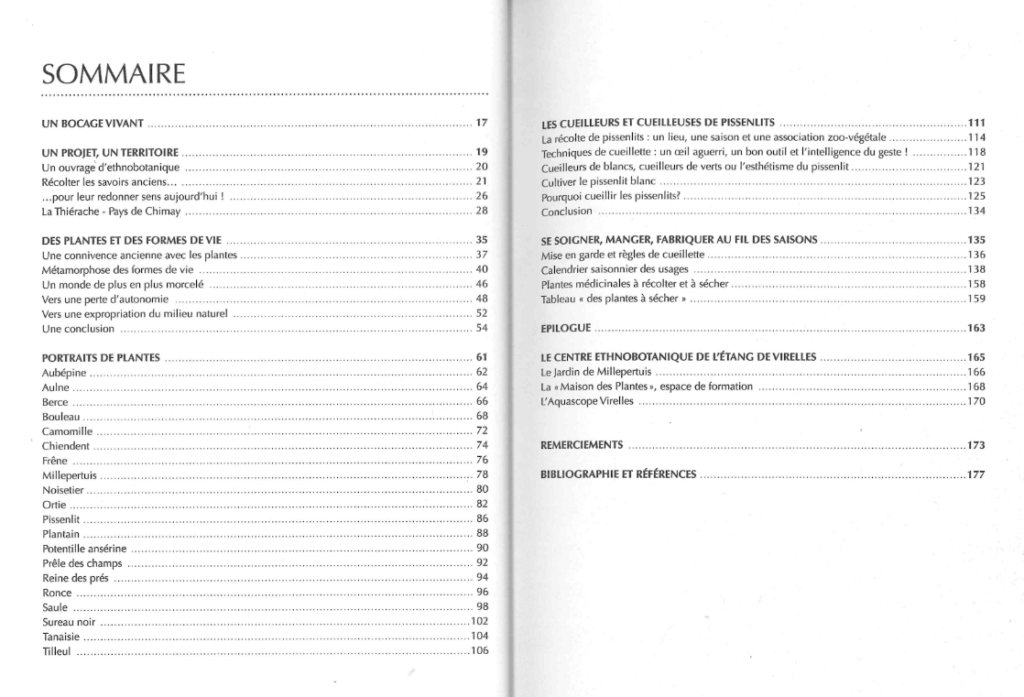

Le livre se compose de 10 chapitres, que l’on peut regrouper en 5 grandes parties :

- Une contextualisation :

Le livre est inauguré par préface de Pierre Lieutaghi, célèbre ethnobotaniste, qui trouve les mots justes (et élogieux) pour décrire l’enquête dont le fruit est entre nos mains, et finalement tout bénéfice que l’ethnobotanique peut nous apporter dans la compréhension du monde.

S’en suit une explication du projet, notamment des ajouts réalisés lors de la seconde édition et le travail de restitution qu’avait déjà permis la première édition (quel succès !), avec une description de l’objet de travail de la discipline, et une description du territoire (justifiant le choix de ce territoire en particulier). Les bocages de cette région, moins urbanisés et « modernes », composés de villages plus morcelés, semblent beaucoup plus propices à la perpétuation de pratiques familiales et paysannes.

La dernière partie s’occupe de développer quelques pistes explicatives des témoignages : le morcellement, du monde, les changements de modes de vie, la perte d’autonomie, un sentiment d’expropriation de la nature… Sans tomber dans le « c’était mieux avant », et en n’oubliant pas de mentionner les difficultés des modes de vie d’antan. Comme je l’ai dit plus haut, ce livre ne tombe pas dans une fascination aveugle du passé, et ça fait du bien.

Parmi ces différents chapitres se trouvent disséminés des portraits, des descriptions des majeurs informateur·ices par les enquêteur·ices, restitués sur des pages couleur accompagnées de photos. Ils aèrent la lecture, et nous permettent de mettre des visages sur ces paroles rapportées.

- Les portraits de plantes :

Au tour de 20 plantes de bénéficier de portraits ! Et loin des codes des monographies traditionnellement trouvées dans les ouvrages d’herboristerie (avec description botanique, principes actifs, posologies…) : la description du végétal est intégrée au paysage (ne ressortent que les éléments caractéristiques), les noms populaires en wallon sont cités, et la place est faite aux différents usages médicinaux et domestiques, parfois avec des transcriptions de témoignages.

J’ai particulièrement ri en lisant l’un d’eux sur la camomille, qui nous donne un bel aperçu des préoccupations de l’époque loin d’un certain romantisme :

« Par exemple, une femme qui avait son mari qui rentrait et qui était bourré, elle disait « attends mon gaillard », elle le forçait à boire de la tisane de camomille, c’est dégueu à boire hein ! Elle le forçait à boire, pour qu’il retrouve ses sens, et qu’il vomisse et qu’il vomisse, qu’il soit malade. Ah oui oui, c’est très bon pour les gens qui sont bourrés. »

De plus, ces connaissances rapportées y sont contextualisées là aussi : certaines pratiques résultent d’un apprentissage via des médias modernes, parfois à la lecture de revues ou par des émissions de télévision. Le détailler permet de comprendre plus finement comment ces savoirs évoluent.

- La transmission :

Une dernière partie s’occupe de nous transmettre des usages, afin qu’ils ne soient pas collectés pour être oublié juste après. D’abord, via un chapitre approfondi sur la cueillette du pissenlit blanc, une particularité régionale que je ne connaissais pas du tout !

Ensuite, avec un chapitre dédié aux recettes alimentaires et médicinales des informateur·ices, classées par saison, avec un petit tableau bien pratique résumant les usages médicinaux. Certaines recettes sont en double, les techniques étant légèrement différentes d’une famille à l’autre -> là aussi, on met en valeur la grande variabilité des pratiques !

Le moment transmission se termine par une description des actions menées dans l’objectif de restituer ces savoirs oraux collectés via le centre Ethnobotanique de Virelles, mettre en pratique et réunir les générations. C’est assez émouvant de voir le chemin accompli par cette belle équipe !

Le livre se termine par les remerciements où, tel un générique de film, sont cités tous les participant·es à ce projet de longue haleine. Une bibliographie clôt l’ouvrage, vous savez comme je fais attention à ce point, et réunit quelques pistes d’approfondissement pour qui le désire.

Un patrimoine immatériel

J’ai un aveu à faire : j’avais longtemps boudé le livre car je l’imaginais être un simple compendium de plantes locales mille fois décrites dans d’autres ouvrages. Aujourd’hui, je regrette de ne pas m’être penchée dessus plus tôt.

Au final, plus que les plantes médicinales, ce sont les personnes derrière les différents usages écrits qui sont le véritable objet du livre – le végétal est un prétexte pour aller à la rencontre de nos anciens et renouer le dialogue. Ce livre est une invitation à parler aux ancien·nes de votre famille, ou même vos voisins et voisines, encore présent·es avant que ces témoignages d’une autre époque disparaissent avec eux.

Ce livre est disponible à l’achat chez nous au prix de 18€, mais aussi au Centre ethnobotanique de Virelles (et Aquascope), ainsi qu’à la librairie Nature & Progrès à Jambes (certainement dans d’autres lieux de vente naturalistes aussi).

Si vous désirez n’avoir accès qu’à l’enquête, sachez qu’elle est disponible sour forme d’article sur le site de la revue Ethnopharmacologie : https://www.ethnopharmacologia.org/wp-content/uploads/2025/06/60_Aquascope.pdf

J’aimerais terminer cet article avec les mots d’Emilie et Samuel :

À l’évidence, cueillir, récolter, cultiver demande du temps. Le monde moderne a dogmatisé l’adage devenu populaire : « le temps, c’est de l’argent ». Et l’argent est indispensable à notre bonheur. Être actif et compétitif sont devenus les qualités requises dans une société où tout doit être valorisé, surtout le temps. Sagement, nos informateurs nous invitent subtilement à revoir la doctrine. À demi-mot, de manière détournée, ils nous proposent quelque chose qui pourrait ressembler à « du temps pour être avec les autres, être avec les autres pour être heureux ».

Recréer, revivre des pratiques liées aux plantes permet de redécouvrir une certaine autonomie, de prendre une part active à son propre devenir. Et cela peut être d’autant plus riche si cette autonomie s’acquiert et se vit collectivement. À nous de nous appuyer sur le passé pour nous inventer des formes de vie, des manières d’être au monde !

Sources :

- https://www.rtbf.be/article/archives-sonuma-1982-24-vieilles-casseroles-et-bonnes-recettes-roti-de-boeuf-cuit-au-feu-de-bois-dans-une-casserole-en-terre-8039746

- https://www.rtbf.be/article/cet-ete-reglisse-et-emilie-reprennent-la-route-avec-la-carav-ane-vegetale-11398701

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lieutaghi

- https://www.ethnopharmacologia.org/wp-content/uploads/2025/06/60_Aquascope.pdf