Dans le premier article, afin de réaliser de meilleures recherches sur les plantes médicinales et leurs effets, nous avons exploré la place centrale de la science médicale, ses forces et ses limites. Si vous ne l’avez pas parcouru, je vous le recommande pour comprendre la suite, car on y parle de concepts utiles dans cet article-ci : https://folia-officinalis.be/la-qualite-des-sources-en-phytotherapie-partie-1-la-science/

Dans cette 2e partie, j’avais promis de revenir sur les traditions, une autre voie de connaissance intéressante sur la phytothérapie, ainsi que sur les livres de vulgarisation : j’ai finalement décidé de réserver ce sujet à une 3e partie, car les traditions comme les livres de vulgarisation sont un vaste sujet et méritent chacun un article à part 🙂

Je ne pense pas vous apprendre grand chose : la phytothérapie ne se limite évidemment pas à la recherche biomédicale loin de là ! Le recours aux plantes s’enracine au contraire dans des savoirs populaires parfois millénaires, des traditions présentes aux quatre coins du globe, qui seulement ensuite donnent lieu à des recherches (parfois fructueuses, parfois surprenantes). Les traditions nous offrent des perspectives uniques dans la compréhension de la phytothérapie et son importante à l’échelle mondiale, à ne surtout pas négliger !

Seulement, la tradition est un objet généralement peu ou mal défini, et objet d’énormément de raccourcis et récupérations parfois compliquées à déceler… Comment alors juger la fiabilité de ces sources ? Quels sont leurs apports, mais aussi leurs écueils ? Tentons d’y voir plus clair.

La médecine traditionnelle

Selon l’OMS, la médecine traditionnelle désigne “la somme des connaissances, des compétences et des pratiques fondées sur les théories, les croyances et les expériences propres à différentes cultures, qu’elles soient explicables ou non, utilisées dans le maintien de la santé et la prévention, le diagnostic, l’amélioration ou le traitement des maladies physiques et mentales.” (OMS)

Pendant des siècles, et encore aujourd’hui, la médecine traditionnelle a fait partie intégrante du parcours de soin de nombreuses populations dans le monde (jusqu’à 80% de la population africaine y recourt par exemple), et l’accès à celle-ci (tout comme sa compréhension, dans sa richesse et ses variantes), représente un enjeu majeur de santé au point d’avoir fait l’objet d’un sommet de l’OMS en août 2023.

Ce qui fait une grande différence entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, au point souvent de les opposer, c’est que la médecine traditionnelle n’est pas uniforme, ni forcément explicable, ou même efficace. Elle touche au lien à la communauté, à la spiritualité, à la culture, en portant parfois des valeurs aux antipodes de notre conception occidentale de la santé :

En somme, la médecine traditionnelle pousse la recherche à se remettre en question, à réfléchir sur les objectifs d’un soin… Et c’est très riche pour nous tous et toutes.

“Le défi des interventions traditionnelles non médicinales nécessitera une nouvelle réflexion sur les méthodologies d’essais concluants, afin de fournir des preuves suffisamment probantes et solides pour conduire à des recommandations en matière de politiques. Nous devons être prêts à accepter que les avantages apparents de certaines interventions peuvent constituer un effet placebo, tandis que d’autres sont des exemples empiriques de principes scientifiques modernes. Seules des recherches scientifiques rigoureuses permettront de répondre à ces questions.” (OMS)

Vous aurez remarqué que tantôt j’utilise le singulier, tantôt j’utilise le pluriel pour en parler : la médecine traditionnelle est un concept global commun à toutes les sociétés humaines, mais elle s’exprime différemment en fonction des territoires, ethnies et époques – dans ce sens il conviendra plutôt d’utiliser le pluriel 😉

La tradition comme argument

Malheureusement, rattacher un remède ou une technique à une tradition revient à lui donner une aura d’authenticité ou de vérité qui se suffit à elle-même, jusqu’à devenir un argument omniprésent dans le secteur, tant du côté des formations que du commerce. Dans un monde moderne désenchanté et violent, où la science semble complexe et inaccessible, où les scandales pharmaceutiques sont présents, revenir à des racines ancestrales et un passé idéalisé offre une alternative simple et rassurante pour le public.

Ainsi, la tradition se retrouve au service de deux arguments assez fallacieux que l’on va passer en revue : l’appel à la tradition d’un côté, et l’appel à l’exotisme de l’autre.

Argumentum ad antiquitatem

L’appel à la tradition, ou argument d’historicité, est “un argument fallacieux qui joue sur l’idée que l’ancienneté d’une théorie ou d’une assertion étaye sa véracité. Cette argumentation peut aussi prétendre que la tradition détient les bonnes réponses, ou que quelque chose est bon ou juste « car cela a toujours été ou fait comme ça ». (Wikipedia)

Son opposé est l’appel à la nouveauté 😉

Cet argument s’appuie sur l’idée que « ce qui a traversé les siècles ne peut être que bon », qu’il a fait ses preuves, sans avoir à fournir de données concrètes. De plus, le poids de l’histoire et des générations précédentes confère à la pratique un statut difficile à remettre en question, même en l’absence d’études rigoureuses. Dans les contenus de vulgarisation, on retrouve ainsi des formules du type : « Utilisé depuis des millénaires », « Remède traditionnel », “Selon les Anciens…” Une stratégie qui vise à rassurer, à créer un sentiment de continuité et de confiance, tout en conférant à la pratique une légitimité difficile à remettre en question.

Et c’est bien pratique : notre vision de l’Histoire est floue, la plupart d’entre nous en avons qu’une connaissance très limitée, mais suffisante que pour allouer une légitimité par défaut.

L’ancienneté d’une pratique ne garantit pourtant ni son efficacité, ni son innocuité, et il ne vous faudra pas réfléchir très longtemps pour contrer cet argument avec des exemples historiques dont nous sommes heureux d’être débarrassés aujourd’hui (enfin, presque) : l’esclavage, les mises à mort publiques, l’absence du droit de vote des femmes, les toilettes communes (vous devez savoir), les remèdes animaux (cherchez “huile de petits chiens”, ou devinez)… Pourtant, cet argument est rencontré absolument tout le temps, et l’adjectif “traditionnel” qualifie énormément de recettes ou techniques herboristes.

Argumentum ad exoticum

L’appel à l’exotisme fonctionne sur un ressort similaire, mais il fait appel à l’imaginaire du lointain et du mystérieux. Ici, la valeur d’un remède est associée à son origine étrangère, perçue comme synonyme de sagesse, d’authenticité ou de pureté. Les techniques ou plantes « venues d’ailleurs » (Amazonie, Himalaya, Afrique, etc.) sont souvent présentées comme des trésors cachés, porteurs de secrets que la modernité aurait oubliés, et font l’objet de phénomènes de mode assez importants (Ayurveda, médecines traditionnelles chinoise et tibétaine notamment).

Cet argument exploite le besoin de nouveauté et la fascination pour les cultures différentes, tout en suggérant que la vérité se trouverait « ailleurs », loin du rationnel occidental, car ces autres peuples “ont tout compris”, alimentant le mythe du bon sauvage (vous aurez compris que je suis fan de cette chaîne).

Il s’agit évidemment d’un puissant levier marketing, qui permet de justifier des prix élevés et d’alimenter le rêve d’une médecine naturelle et universelle.

Le problème de ces arguments

- Oubli de l’empirisme : Ni l’ancienneté ni l’origine géographique d’un remède ou une technique ne constituent une preuve unique et suffisante de son efficacité ou de sa sécurité. Se fier à ces arguments, qui donnent l’impression d’une uniformité des connaissances, peut conduire à négliger la recherche scientifique, et surtout nier que nos connaissances, mêmes traditionnelles, sont le fruit de tensions, critiques entre praticien·nes et évolutions suite à des retours d’expériences ;

- Risque de dérives commerciales : On l’a dit, ces arguments sont fréquemment utilisés pour vendre des produits a fortiori sans contrôle rigoureux, en jouant sur l’émotion et le rêve plutôt que sur des preuves tangibles ;

- Reconstruction, uniformisation et perte de contexte : L’exotisme et la tradition sont souvent instrumentalisés, au risque de dénaturer ou de simplifier à l’extrême des savoirs complexes, issus de contextes culturels précis. Dans un autre registre, c’est le même souci qui se pose lorsque l’on tente de traduire un texte (surtout poétique), ou lorsqu’on apprend une langue. Or, une médecine ne peut se comprendre complètement qu’intégrée dans un système de pensée et une culture, qui comporte son lot de symboles et rites. Dans la même logique, lorsqu’on importe une médecine traditionnelle, on a tendance à “oublier” de mentionner certains détails qui correspond assez mal à notre propre éthique : par exemple, en MTC, on oublie généralement le fait qu’elle comporte une norme pharmacopée animale à l’origine du braconnage de nombreuses espèces en danger. Pourquoi parler de leurs plantes, de leur vision de la santé, et pas de cet aspect ?

- Éthique et respect des cultures : L’appropriation de pratiques traditionnelles sans compréhension ni respect des peuples d’origine pose des questions éthiques importantes, notamment en termes de consentement, d’essentialisation, de reconnaissance de ces cultures spécifiques et de partage des bénéfices issus du commerce de ces “savoirs”. Pallier à ce problème est d’ailleurs l’enjeu principal du Protocole de Nagoya ;

- Instrumentalisation politique : on en parle moins, mais la médecine traditionnelle, du côté du pays où elle est rattachée, peut être un outil de légitimation, de construction identitaire et d’affirmation d’une influence à l’échelle internationale (je pense notamment à la Médecine Chinoise). C’est un point à garder à l’esprit 😉

Comment alors éviter ces écueils, ces arguments moisis, lorsque l’on s’intéresse aux médecines traditionnelles du monde, aux usages passés et présents des plantes ?

Les enquêtes en ethnobotanique

“Votre civilisation nous a détruit, mais votre magie (le cinéma) va nous rendre immortels” (Reel Injun, Niel Diamond, 2009)

Bien que cette citation se rattache au cinéma, je la trouvais assez juste pour évoquer l’art comme acte de patrimonialisation, y compris la littérature !

L’herboristerie comme patrimoine immatériel

Bien que l’on retrouve déjà des traités médicaux dès -1600 Avant notre ère (Papyrus Ebers, médecine égyptienne), une énorme partie des connaissances en herboristerie (et c’est le cas encore aujourd’hui) ne se retrouve pas à l’écrit mais à l’oral, faisant partie de ce qu’on appelle le “patrimoine immatériel” des peuples.

Des connaissances transmises oralement de génération en génération (avec une variabilité énorme, vous vous en doutez), ce qui rend son accès difficile et l’expose à l’oubli, d’autant plus aujourd’hui avec les effets de la mondialisation (et la perte des dialectes régionaux) :

“Comme d’autres formes de patrimoine culturel immatériel, les traditions orales sont menacées par une urbanisation rapide, les migrations à grande échelle, l’industrialisation et les changements environnementaux. Les livres, les journaux et magazines, la radio, la télévision et l’Internet peuvent avoir des effets particulièrement préjudiciables sur les traditions et expressions orales. Les médias de masse modernes peuvent les altérer fortement, voir remplacer les formes traditionnelles d’expression orale. Des poèmes épiques dont la récitation intégrale demandait autrefois plusieurs jours peuvent être réduits à quelques heures et les chants nuptiaux traditionnels chantés avant les noces peuvent être remplacés par des CD ou des fichiers musicaux numériques.” (UNESCO)

L’ethnobotanique désigne ainsi une branche des sciences humaines qui s’attache à recueillir (patrimonialiser), documenter et analyser les liens entre humains et végétaux, surtout les usages traditionnels divers des plantes, en évitant autant que possible les arguments fallacieux cités plus haut.

Quelques repères de fiabilité

C’est dans des contenus rattachés à cette discipline que l’on pourra trouver des sources précieuses sur les médecines traditionnelles du monde, car elle contextualise au maximum les pratiques décrites, idéalement sans jugement.

Comment se caractérise une source en ethnobotanique, comment la repérer ?

- Les traditions ou usages décrits sont situés géographiquement, sociologiquement et/ou temporellement (même dans le cas où ils sont abordés via un thème précis)

- Elle détaille une méthodologie d’enquête de terrain (entretiens, recoupements, analyse critique des sources orales et écrites), et tant que possible se montre transparente sur les limites de l’enquête et les éventuels biais (eurocentrisme, passé colonial…)

- Le jugement de valeur sur l’efficacité d’un remède ou non laisse place à une description objective des usages, leur objectif, et les normes sociales dans lesquels ils s’inscrivent;

- Tant que possible, les témoignages sont rattachés à leur auteur·ice

- Les généralisations sont évitées, et font place à la nuance et la précision

Face à un contenu se rattachant à une Tradition, ayez le réflexe du questionnement sur le contexte : de quelle région du monde parle-ton ? Est-ce que je peux le situer dans le temps ? Est-ce que la personne peut m’en dire plus sur cette fameuse Tradition ? Est-ce qu’elle semble idéalisée ? Est-ce que le peuple dont on parle tire un juste bénéfice de ce commerce ?

De manière générale, il est bon de remplacer l’idéalisation d’une tradition par une sincère curiosité 🙂

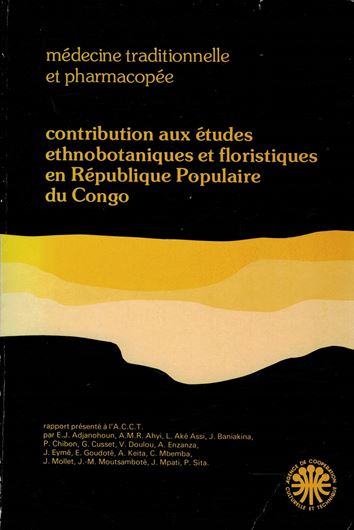

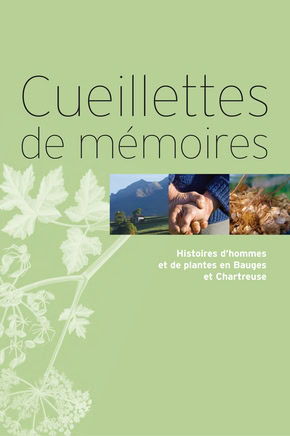

Quelques exemples d’ouvrages de qualité en ethnobotanique, disponibles à notre bibliothèque :

Ne jamais oublier le contexte

Pour résumer, si l’intérêt pour la médecine traditionnelle peut enrichir l’herboristerie et notre compréhension de l’utilisation des plantes et même nos pratiques médicales modernes toutes entières, il devrait toujours s’accompagner d’une approche humble et critique, d’une certaine rigueur scientifique, et surtout du respect des cultures dont sont issues ces connaissances.

N’oublions pas notre médecine et même notre vision du monde sont le fruit d’un passé colonial (pour rappel, j’écris depuis la Belgique), et nous avons de toute façon tendance à adopter une vision assez ethnocentrée du monde. Nous jugeons ainsi, négativement et positivement, les pratiques extérieures à notre culture à travers la nôtre, “comme si elle était la norme universelle, et de la prendre comme un cadre de référence permettant de juger d’autres cultures, pratiques, comportements, croyances, sans considération pour les normes qui ont cours dans ces cultures étrangères.”

J’espère ne pas vous avoir perdus dans les méandres de ce sujet complexe mais riche qu’est la Médecine Traditionnelle ! Dans la 3e et dernière partie (promis), on abordera les sources « grand public » : les contenus de vulgarisation, et quelques biais à éviter !

Sources, et pour aller plus loin :

Outil de rédaction et de structuration : Perplexity

Wikipedia, en français et en anglais de façon transversale – j’avais expliqué comment bien utiliser cet outil ici : https://folia-officinalis.be/utiliser-wikipedia-une-bonne-idee/

L’OMS :

- https://www.who.int/fr/news/item/10-08-2023-who-convenes-first-high-level-global-summit-on-traditional-medicine-to-explore-evidence-base–opportunities-to-accelerate-health-for-all

- https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/traditional-medicine

Sur l’anthropologie :

- Conférence de Manon Jack sur l’anthropologie : https://youtu.be/5GvDzUkcT1o?feature=shared

- La chaîne « Les ethnochroniques » : https://www.youtube.com/@LesEthnoChroniques

Sur notre vision de l’histoire, immense recommandation : https://www.youtube.com/@LesRevuesduMonde

Sur l’appropriation culturelle et le néocolonialisme :

- L’appropriation culturelle: Histoire, domination et création : aux origines d’un pillage occidental, de Khémaïs Ben Lakhdar (2024)

- La colonisation du savoir: Une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde (1492-1750), de Samir Boumediene

Sur les arguments fallacieux :

- Petit recueil de 25 moisissures argumentatives : https://cortecs.org/language-argumentation/moisissures-argumentatives

- Appel à la tradition (Cortecs) : https://cortecs.org/wp-content/uploads/2019/04/3.-Appel-%C3%A0-lanciennet%C3%A9-Effet-atchoum.pdf

Sur la Médecine Traditionnelle à des fins politiques :

- https://shs.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2008-3-page-24?lang=fr

- https://journals.openedition.org/rac/14976

- https://calebasse.com/blog/la-mtc-dans-le-monde/la-naissance-de-la-medecine-traditionnelle-chinoise

- https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sciences-chrono/medecine-traditionnelle-chinoise-l-invention-d-un-mythe-9227811