Troisième et dernier volet de ce tour d’horizon des sources fiables en phytothérapie : les contenus et ouvrages de vulgarisation, qui sont en quelques sortes les « descendants » des 2 premiers types de sources (scientifiques et traditionnelles). Avant d’aborder cette dernière partie, je vous conseille fortement de lire les 2 premières, car on y aborde des notions utiles permettant de comprendre pourquoi nous devrions rester vigilants face aux contenus de vulgarisation : https://folia-officinalis.be/la-qualite-des-sources-en-phytotherapie-partie-1-la-science/ et https://folia-officinalis.be/la-qualite-des-sources-en-phytotherapie-partie-2-la-tradition/

Souvent une première porte d’entrée dans une discipline, la vulgarisation occupe également une place centrale dans la diffusion des connaissances en herboristerie et phytothérapie, à travers les ouvrages mais aussi des articles, comme celui que vous êtes en train de lire ;), ou encore des contenus pédagogiques (ateliers, formations, conférences…). Or tout ne se vaut pas, et il peut être judicieux passer en revue quelques éléments à observer avant d’accorder notre confiance. C’est parti ! 😀

La vulgarisation et ses bénéfices

La vulgarisation, au sens large, désigne « le fait d’adapter des connaissances techniques, scientifiques, pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste » (Le Robert), c’est-à-dire au grand public. Son étymologie, liée au mot « peuple » (vulgus), rappelle sa vocation démocratique et pédagogique : ouvrir l’accès à des savoirs autrefois réservés aux experts ou aux initiés (le contraire du savoir « occulte », caché, réservé à une élite savante).

La vulgarisation concerne de nombreux domaines et prend des formes variées : livres, articles, guides, sites internet, vidéos, podcasts, mais aussi formations et ateliers.

En phytothérapie, elle permet à chacun – du simple curieux au praticien amateur ou professionnel – de s’informer sur la reconnaissance des plantes, leurs usages médicinaux, les recettes ou les précautions d’emploi sans devoir passer par la littérature scientifique qui est souvent difficile d’accès, on l’a vu dans la partie 1 (barrière de la langue, coût des publications, jargon complexe…).

Cette démarche est donc essentielle pour transformer un savoir technique en connaissances accessibles à tous, c’est même un pilier fondamental de notre démocratie en donnant à chaque citoyen la possibilité de saisir les enjeux qui les concernent. L’accès à l’information renforce l’inclusion, le dialogue, et la cohésion sociale.

Les désavantages de la vulgarisation

Le souci, c’est que la vulgarisation sélectionne, simplifie et interprète (comme toute synthèse ou résumé) ; elle implique par essence le sacrifice d’informations permettant de nuancer et de comprendre certains phénomènes dans toute leur complexité.

Ce processus, s’il est mal maîtrisé et/ou soumis aux logiques privées de rentabilité, peut conduire à :

- Une perte de contextualisation : omission des conditions d’application, des limites, des précautions ;

- Une réduction de la nuance : présentation binaire ou sensationnaliste, effacement des incertitudes au profit d’affirmations péremptoires ;

- La transmission de raccourcis ou d’informations erronées, parfois de support en support ;

- Au mélange d’information, de témoignages et de publicité commerciale (promotion de produits ou services de l’auteur) ;

- Confusion entre fait, hypothèse et opinion, sous couvert d’une esthétique vendeuse ;

En effet, des erreurs et approximations peuvent facilement se propager de support en support, car il n’existe pas de contrôle qualité comme en science : ce n’est pas parce qu’un livre est édité ou qu’un site est populaire que son contenu est fiable et vérifié. L’absence de relecture par des pairs experts ou de cadre déontologique (comme dans le journalisme par exemple, et encore…) ouvre la porte aux erreurs, approximations, ou à la diffusion d’intérêts personnels ou commerciaux.

Ces risques appellent à la prudence : il est crucial de croiser les sources, de vérifier les compétences des auteurs et de distinguer clairement savoir validé, hypothèses et opinions… En somme, comme dans le reste de notre vie de citoyen·ne, toute lecture/écoute doit s’accompagner d’esprit critique et de vigilance sur la provenance et la nature de l’information transmise.

Repérer la « bonne » vulga

Il n’y aura pas de recette miracle pour repérer un contenu de vulgarisation accessible de qualité, mais plutôt quelques réflexes à adopter avant de se lancer dans la lecture d’un contenu / l’apprentissage d’une formation – sans garantie que cela fonctionne à 100% malheureusement. Souvent, c’est le cumul de ces critères qui vont permettre de se créer une première opinion, qui reste !

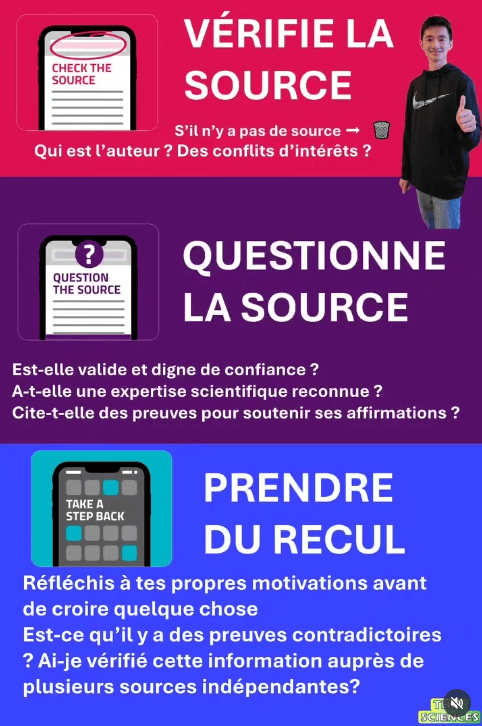

Si on doit résumer en quelques termes la démarche, il s’agit de passer d’une lecture verticale à une lecture latérale ou horizontale.

- Se renseigner sur l‘auteur·ice, ses compétences et son indépendance : il est utile de lire sa biographie ou son parcours avant de lui accorder sa confiance, tout en gardant à l’esprit que des profils moins connus peuvent aussi être compétents ! La continuité et la cohérence des thèmes dans lesquels s’investit l’auteur·ice est aussi un bon indice de fiabilité (exemple type dans les médias : appeler un écrivain de romans pour parler de politique étrangère… ce n’est a priori pas logique de faire appel à ce genre de profil en premier) ;

- Plusieurs auteur·ices : on est souvent plus fort·es à plusieurs, avec chacun·es ses spécialités ! A titre personnel, j’aurai spontanément toujours plus confiance dans une équipe que dans un auteur tout seul, surtout si la quantité de travail semble impossible à abattre seul·e (merci les stagiaires et les étudiant·es) ;

- Le discours sur le livre / contenu : un bon contenu de vulgarisation est conscient de ses limites, et comporte des éléments de présentation de la démarche (introduction, préambule sur ce qui a conduit à l’écriture…) tout en définissant clairement le contexte des connaissances vulgarisées (comme dans la partie 2 sur les sources traditionnelles : est-ce qu’on définit une période de temps, une zone géographique…) ;

- Une démarche d’actualisation : la science reflétant l’état actuel des connaissances à un moment T, il est normal que certaines affirmations ne soient plus tout à fait correctes, ou qu’il persiste des erreurs. Une démarche de mise à jour et de correction donne un bon indice de fiabilité (idem pour l’auteur·ice : est-iel en capacité d’actualiser ses connaissances ?) ;

- Une relecture ou un comité de lecture : quelques maison d’éditions disposent de spécialistes en interne qui valident (ou non) le contenu qui sera diffusé. Cette relecture (ou absence de relecture) mène parfois à de grandes variations de qualité au sein d’une même maison d’édition, comme l’a montré Nicolas dans son article sur deux ouvrages de chez Delachaux et Niestlé ;

- La citation des sources / présence d’une biographie : un bon contenu de vulgarisation est transparent sur ses sources d’information, et invite à creuser certains sujets survolés. Ce n’est néanmoins pas un gage absolu de qualité ! Certains auteur·ices font ce qu’on appelle du « cherry picking » en ne sélectionnant que les sources qui confortent leurs propos, ou donnent une illusion de rigueur en citant abondamment des études mauvaises que nous n’irons jamais vérifier…

J’ai tenté de rester générale sur la vulgarisation tout support confondu, mais certains supports auront leurs spécificités, notamment en termes de logiques financières et de temporalité, explorons ça plus précisément.

Quelques supports spécifiques

Les livres et le monde de l’édition

Malheureusement, on ne peut pas se fier aveuglément à une maison d’édition pour garantir la fiabilité d’un livre, car contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la qualité scientifique, la vérification des sources et la rigueur de l’auteur ne sont pas systématiquement assurées par l’éditeur, encore moins sur toute la vie de l’entreprise qui peut changer de philosophie au cours du temps.

De plus, il existe un risque de « compilation de compilations », c’est-à-dire que plusieurs livres répètent les mêmes erreurs ou simplifications, sans vérification ni approfondissement. Les comités de lecture des maisons d’édition ne sont pas toujours composés d’experts scientifiques du domaine : la relecture se concentre souvent sur la forme, l’attractivité ou la cohérence générale, et non sur la solidité des sources ou la validation des données.

Il se peut malgré tout que la fiabilité des publications soit l’un des objectifs de l’éditeur, cela peut s’observer en consultant le catalogue global de l’éditeur : une maison d’édition qui publie uniquement sur la science, la santé, l’anthropologie, etc, a de fortes chances de faire attention à la qualité du contenu car il en va de sa réputation : citons par exemple Delachaut et Nieslé, connus pour la qualité des ouvrages naturalistes proposés ; à l’inverse, une maison d’édition généraliste du type Hachette se reposera moins sur ce type de réputation, car le public visé est bien plus large…

Les contenus pédagogiques

Les écoles et cursus en herboristerie ou phytothérapie proposent des enseignements qui varient beaucoup en qualité et en transparence, même au sein d’institutions parfois renommées. Comme pour les ouvrages, il est important d’évaluer les compétences des formateurs et de se renseigner sur les liens éventuels avec des marques ou de l’industrie, ce qui est fréquent. Ce n’est pas un mal en soi, il faut bien trouver des sources de revenus stables, mais une transparence de l’enseignant·e sur cette situation est un bon indice d’éthique de travail et de conscience professionnelle.

Dans le secteur privé particulièrement, les programmes proposés, même dans des écoles reconnues parmi des pairs, ne font généralement pas l’objet d’une validation ou d’une certification, donc aucun moyen de se reposer sur un label particulier avant de s’engager dans le contenu.

Par ailleurs, tout secteur confondu (privé ou institutionnel), certains cursus peuvent véhiculer des biais personnels, des erreurs ou des informations non validées. Entre une actualité scientifique et son arrivée aux yeux / oreilles du public, je l’ai dit plus haut, il y a énormément de temps ! Et parfois, c’est la nécessité de schématiser pour notre bonne compréhension qui va primer sur l’exactitude… Sur ce sujet, je vous conseille fortement le visionnage de cette vidéo de Viviane :

Le web (internet et réseaux sociaux)

Là plus que partout ailleurs, l’information se diffuse rapidement, souvent sans vérification ; la capacité du contenu à susciter notre attention des émotions fortes, donc de la viralité, a des chances de primer sur la rigueur. La prolifération de contenus générés par l’IA accentue la confusion entre sources fiables et informations erronées (il nous arrive souvent d’observer des IA créant des sources ou des données inexistantes pour satisfaire notre envie de réponse).

C’est l’objectif même des réseaux sociaux : nous maintenir sur la plateforme afin de pouvoir nous faire voir des publicités. Ces plateformes proposent généralement des formats courts (sauf les plateformes de vidéos longues comme Youtube), notre capacité d’attention globale semble décroître (selon les articles sur lesquels je tombe, on parle de 3 à 6 secondes d’attention accordée par post), et les marques et influenceur·euses qui comptent sur notre engagement (en marketing digital on parlera de taux de rétention) pour générer du revenu rivalisent d’ingéniosité et de techniques pour nous maintenir sur leurs contenus. Titres racoleurs et sensationnalistes, jeu sur la peur, le clivage, le manque de nuance,… tout cela doit nous alerter et nous inviter à la prudence.

Alors que la lecture et l’apprentissage reposent sur une attention consciente (nous nous concentrons pour écouter), nous sommes plutôt passifs sur les réseaux (attention inconsciente) et c’est ce que nous cherchons : nous divertir (et les services marketing le savent bien) ! Seulement, en adoptant une telle attitude, nous sommes par défaut moins vigilants. Gardons cela à l’esprit 🙂

Si on adopte une vision plus large, le problème réside aussi dans l’opacité des paramètres des algorithmes qui contrôlent le contenu qui nous est rendu visible ! Cela s’est particulièrement vu avec la montée des idées d’extrême droite, qui correspondent particulièrement à la mécanique des réseaux sociaux ! Sur ce sujet, je vous conseille cet article de Pol Lecointe sur le vote des jeunes : https://www.revuepolitique.be/vote-des-jeunes-comment-lextreme-droite-sest-emparee-des-reseaux-sociaux

Il y a donc un levier politique à activer pour réclamer plus de transparence, car on ne peut décemment pas faire porter la faute sur les individus.

Prendre du recul

Il s’agira aussi de rendre du recul sur nos motivations et mécanismes de pensée (biais cognitifs), car ils vont influencer notre compréhension et notre adhésion à notre. Par exemple, nous sommes enclins à croire des informations qui confirment nos croyances préexistantes (biais de confirmation). Il est essentiel de reconnaître ces biais, je vais en citer quelques uns fréquents, et de chercher à vérifier l’information auprès de sources multiples et indépendantes pour obtenir une vue d’ensemble plus objective.

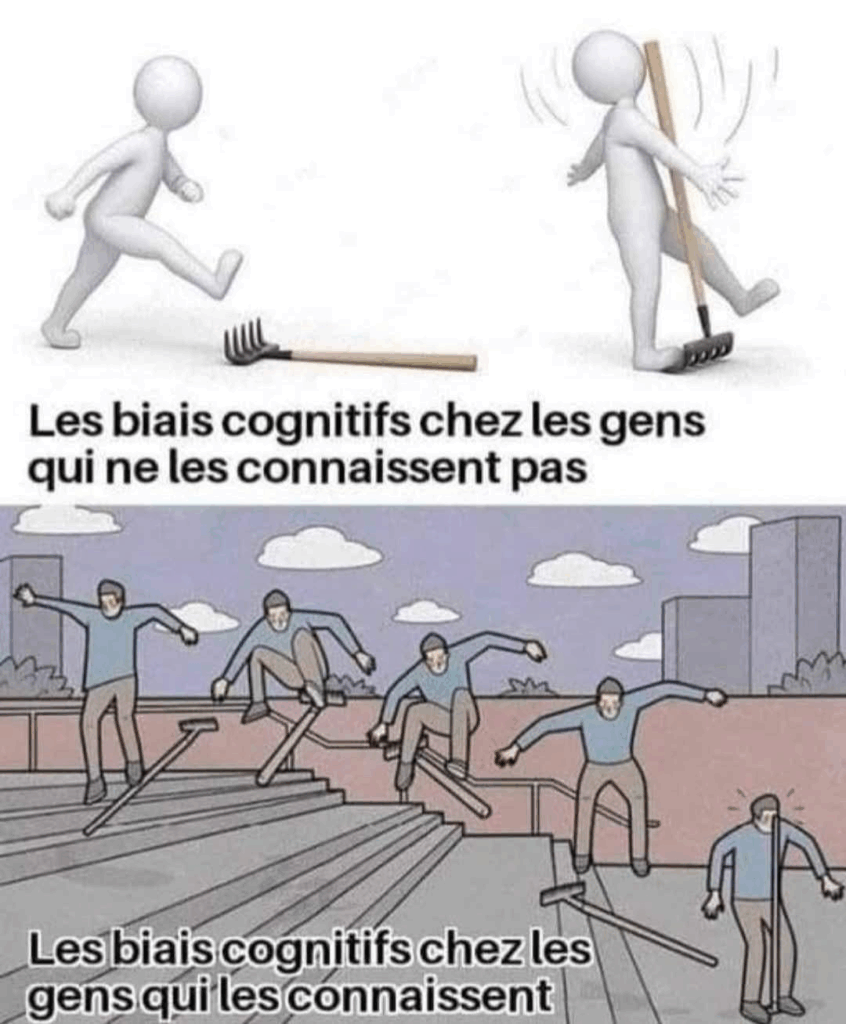

Biais cognitifs et sophismes

Alors que les biais cognitifs sont » une déviation dans le traitement cognitif d’une information », soit un raccourcit que prend notre cerveau par souci d’économie et de performance, les sophismes sont plutôt des techniques argumentatives fallacieuses. Il en existe énormément, et les connaître ne nous garantit absolument pas d’être immunisé contre eux ! Être conscient de ses faiblesses, en revanche, nous amène à l’humilité et la prudence, c’est pourquoi je trouve pertinent de vous en citer quelques unes ici ! Vous en trouverez plein de cités sur la page Wikipédia sur le sujet !

La collecte des données

Dans sa publication, Fabrizio Brucella en distingue 3 présents dans les sondages :

- Le biais du volontaire consiste en une auto-sélection des répondants. Si vous postez un sondage en ligne pour demander aux gens s’ils aiment les sondages, vous aurez plus de chances d’avoir des réponses positives.

- Le biais de sélection consiste en une mauvaise sélection des répondants. Si vous interrogez les abonnés d’un service de streaming pour connaître les préférences télévisuelles, vous négligez le point de vue des autres.

- Le biais du survivant consiste à interroger uniquement ceux qui sont passés à travers une certaine sélection. Si vous interrogez les étudiants qui ont réussi leur année, vous ne connaîtrez pas l’opinion des étudiants qui ont raté.

Citons également le biais de confirmation, qui consiste à privilégier les informations qui confortent ses croyances (par exemple, en ne lisant que de la presse du même bord politique que nous).

Les biais de jugement

- Biais d’autorité : accorder une confiance excessive aux experts sans remise en question ;

- Biais de disponibilité : surévaluer l’importance d’une information récente ou marquante ;

- Corrélation illusoire : perception d’une corrélation entre deux événements qui n’existe pas ou qui est bien plus faible en réalité, on parle de confusion entre corrélation et causalité ;

- Biais d’engagement : tendance à poursuivre l’action engagée malgré la confrontation à des résultats de plus en plus négatifs (c’est typiquement ce qu’il se passe lorsque nous nous engageons dans une action, une lecture… on aura des difficultés à quitter l’activité car nous avons déjà passé du temps dessus) ;

Sophismes fréquents

On en a déjà abordé quelques uns fréquents en phytothérapie dans la partie 2, je les cite ici :

- Appel à la tradition : « On l’utilise depuis toujours, donc c’est efficace »

- Appel à l’exotisme : « C’est utilisé par un peuple lointain, donc c’est supérieur »

Le plus fréquent est certainement celui-ci : l’appel à la nature, « un procédé rhétorique qui suppose qu’une chose est bonne car naturelle, ou mauvaise car non naturelle » (en opposition au naturel, on dira au choix « chimique », « synthétique » ou « artificiel ») . Or, il ne faut pas réfléchir très longtemps pour trouver des exemples contraires à ce principe ( voir image ci-dessus) ! Le caractère « naturel » ne peut pas être un argument en soi, il faut le dépasser pour amener de la nuance.

Notez que c’est sur cet appel à la nature que repose une grande partie du greenwashing en marketing 😉

Piqûre de rappel…

Business et influence

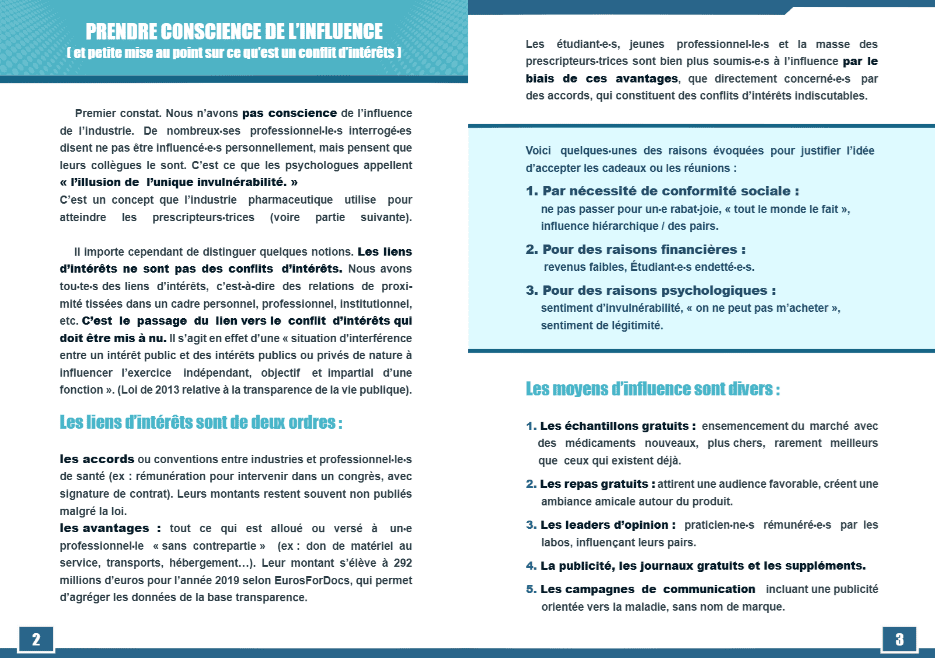

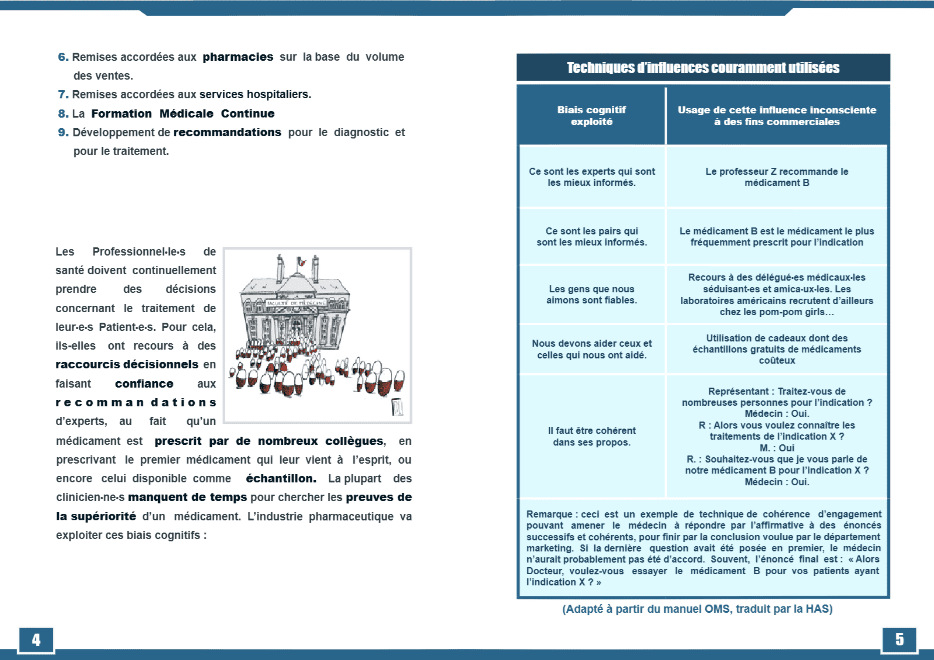

La phytothérapie étant rattachée à l’industrie du bien-être, il faut garder à l’esprit que des logiques commerciales sont très présentes ; tout comme dans le secteur pharmaceutique, les stratégies d’influence sont légion là aussi !

Selon Wikipédia là-encore, « un conflit d’intérêts peut se définir comme une situation où une ou plusieurs personnes ou institutions sont au centre d’une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être remises en cause.

Un conflit d’intérêts apparaît en particulier quand un individu ou une organisation doit gérer plusieurs liens d’intérêts qui s’opposent, dont au moins un est susceptible de corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au moins de donner cette impression (on parle alors d’« apparence de conflit d’intérêts »).

Pensons notamment à la gemmothérapie : la plupart des livres publiés sur le sujet le sont par des auteur·ices travaillant dans les laboratoires de gemmothérapie, et il est très difficile (voire impossible) de faire appel à des sources indépendantes et impartiales.

Cela n’a pas toujours été le cas, et ce n’est évidemment pas parfait, mais aujourd’hui les chercheurs sont obligés de déclarer leurs liens d’intérêt dans les études publiées. on pourrait s’en inspirer pour amener plus d’éthique et de transparence dans notre domaine 🙂

En attendant, je vous mets un extrait de ce formidable livret de Sensibilisation sur l’influence de l’industrie pharmaceutique disponible sur le site du collectif Formindep rédigé par le collectif d’étudiant·es en médecine La Troupe du RIRE : https://formindep.fr/un-livret-pour-sensibiliser-sur-linfluence-de-lindustrie-pharmaceutique

Les sources fiables en phytothérapie : conclusion générale

La qualité des sources en phytothérapie repose sur un équilibre entre tradition et modernité, entre savoirs populaires, sciences humaines et recherche biomédicale. S’informer demande du temps, de la curiosité et un esprit critique aiguisé.

Si vous ne devez retenir qu’une chose, c’est celle-ci : aucun type de source n’est parfait, mais c’est en les confrontant, en restant vigilant face à nos propres biais et à ceux des autres, que l’on peut espérer approcher une information fiable et nuancée.

Sur d’autres aspects de notre vie on constate qu’il faut revenir à des réflexes fondamentaux : savoir qui parle (ses compétences), de où, dans quel intérêt, pour quel public, dans quel contexte. Ne pas attribuer une confiance aveugle à tout, ni douter de la fiabilité de tout ! analyser le contexte, repérer ce qui est factuel est un réflexe précieux.

Petit tableau résumé qui fait plaiz’ (j’espère) :

| Source | Fiabilité | Avantages | Limites/Risques |

|---|---|---|---|

| Publications scientifiques | Élevée | Données validées et actualisées, sécurité | Données parfois incomplètes, biais de publication (publish or perish), conflits d’intérêts |

| Pharmacopées officielles | Élevée | Références réglementaires | Limité à ce qui est légalement reconnu |

| Usages traditionnels | Variable | Patrimoine, diversité | Risque d’erreur, manque de validation, biais nombreux |

| Livres de vulgarisation et formations | Variable | Accessibilité, pédagogie, diversité | Qualité inégale, conflits d’intérêts, informations parfois sommaires |

| Sites internet / IA | Variable | Accessibilité, rapidité | Désinformation, manque de contrôle, publicité, biais algorithmiques |

Si vous avez été jusqu’ici dans votre lecture, de tout cœur merci pour votre implication <3 J’espère que cette suite d’article vous a été utile !

Sources, et aller plus loin (en vrac)

Outil de rédaction et de structuration : Perplexity

Wikipedia, en français et en anglais de façon transversale – j’avais expliqué comment bien utiliser cet outil ici : https://folia-officinalis.be/utiliser-wikipedia-une-bonne-idee/

LE MARCHÉ DU « BONHEUR », Thierry Jobard : https://www.youtube.com/watch?v=oxHgl-SDCbI

Le journalisme scientifique, Scepticisme scientifique : https://www.scepticisme-scientifique.com/episode-437-le-journalisme-scientifique-conference-sitp-florian-gouthiere

Le parcours d’esprit critique COGITO : https://www.cogito.fr

Ce que l’on a appris à l’école n’est plus vrai aujourd’hui, Scilabus : https://www.youtube.com/watch?v=rB-s51uPACc

Quand les études scientifiques sont utilisées pour désinformer, thibsciences : https://www.instagram.com/p/DMvCHhVKNZs/?img_index=1

Comment lutter contre la désinformation en santé ?, thibsciences : https://www.instagram.com/p/DIZQIb3KAYU

Lecture verticale vs lecture latérale, thibsciences : https://www.instagram.com/p/DK60TJzq2W1

Mésusages des citations scientifiques, thibsciences : https://www.instagram.com/thibsciences/p/DOEM_pXCnPy

Temps d’attention : pourquoi nous n’arrivons plus à rester concentrés, Le Progrès : https://www.leprogres.fr/magazine-lifestyle/2024/05/16/temps-d-attention-pourquoi-nous-n-arrivons-plus-a-rester-concentres

Big Wellness : parce que la peur, ça se vend aussi, thibsciences : https://www.instagram.com/thibsciences/p/DM9myz9q8PC/?img_index=3

Biais d’échantillonnage, Fabrizio Brucella : https://www.instagram.com/p/DLJ5Bz0toVf/?img_index=1

Vote des jeunes : comment l’extrême droite s’est emparée des réseaux sociaux, Pol Lecointe : https://www.revuepolitique.be/vote-des-jeunes-comment-lextreme-droite-sest-emparee-des-reseaux-sociaux

L’appel à la nature, Wikirouge : https://www.instagram.com/p/DICBny1N5eO/?img_index=4

Le livret du Formindep, par la Troupe du RIRE : https://formindep.fr/un-livret-pour-sensibiliser-sur-linfluence-de-lindustrie-pharmaceutique

Sans oublier mes échanges avec Aline Mercan, Kevin Burdin, le cours d’autodéfense intellectuelle de Richard Monvoisin, et les membres du Comité Para, et tout plein d’autres personnes que j’oublie certainement.

Your blog is a treasure trove of valuable insights and thought-provoking commentary. Your dedication to your craft is evident in every word you write. Keep up the fantastic work!

Thanks for your comment.