Note en date du 29/10/2025 : Suite à des échanges éclairants sur facebook, je suis revenue sur cet article et j’ai corrigé certains faits infondés, ainsi que des formulations maladroites qui ont pu blesser certaines personnes.

Aussi, comme on me l’a très justement fait remarquer, je n’ai que trop insisté sur l’auteur, sans avoir assez abordé sur le rôle de l’éditeur dans certains aspects du livre que je trouve déplaisants – je le note ici pour que vous l’ayez en tête également, cher·es lecteur·ices. Sans mener une enquête auprès des protagonistes, il est en effet difficile d’avoir le fin mot sur les réflexions qui ont mené à la production d’un livre, et je me suis beaucoup plus centrée sur ce que je connaissais, à savoir l’auteur. Mal m’en a pris!

En 2022, un livre très attendu par les anciens élèves de l’École des Plantes de Ath arrive en librairie : Herba Medicinalis, du fondateur et ancien professeur de la dite école Yves Vanopdanbosch, publié aux éditions Amyris. Cet ouvrage condense l’ensemble des plantes abordées dans ses cours pendant sa carrière d’enseignant, comme le souligne bien le résumé du livre présent sur la 4e de couverture (je vous la remets ici car elle est importante pour l’analyse) :

« Les monographies présentées dans cet ouvrage constituent une synthèse des connaissances sur 210 plantes médicinales, majoritairement de nos régions.

Yves Vanopdenbosch, dont la réputation n’est plus à faire dans le monde de la phytothérapie, nous livre ici la quintessence de plus de 30 années de pratique des soins par les simples. Cette somme de connaissances intéressera au premier plan les herboristes, les naturopathes et les phytothérapeutes, mais aussi les pharmaciens, médecins et autres professionnels de la santé, ainsi que les étudiants de ces diverses disciplines. Tout amoureux des plantes médicinales y trouvera un ouvrage de référence, fiable et éprouvé. Certaines plantes étudiées ne figurent habituellement pas dans les livres de phytothérapie, offrant ainsi de nouvelles perspectives thérapeutiques.

En fin d’ouvrage, des glossaires de propriétés médicinales, de termes médicaux et botaniques complètent utilement les monographies.«

De vous à moi, bien qu’ayant fait partie des personnes qui jubilaient lors de sa sortie, je ne le recommande pas : je l’ai longtemps boudé pour ses défauts (que je citerai plus loin), ce qui me place en total décalage avec une bonne partie des passionné·es de phytothérapie en Wallonie. Il est en effet souvent cité comme source primaire (et unique) de connaissances en phytothérapie, à la manière d’un texte presque intouchable… Avec l’aide de Nicolas, j’ai souhaité revisiter son contenu et son contexte.

Pour situer mon point de vue, j’ai suivi la formation à Ath (certificat reçu en 2019) à l’époque où Yves assurait les cours : mes références aux anciens supports ne concernent pas le programme actuel animé par Marie-Emmanuelle Lurkin. N’hésitez pas à me corriger si des précisions plus récentes changent la perspective sur le livre !

Un syllabus ?

Herba Medicinalis se présente avant tout sur le site web de l’Ecole des Plantes comme un support pédagogique pour les élèves de l’école, compilant les monographies synthétiques distribuées durant la formation et accompagnées d’un glossaire botanique et médical. A cette occasion, ce support ne semble pas avoir fait l’objet d’une refonte graphique de la part de l’éditeur malgré l’ouverture à un public plus large que celui de l’école, ce que je trouve assez dommage. Il s’agit donc plus d’un guide à consulter ponctuellement que d’un livre qui se lit de bout en bout.

Pour vous poser un peu le contexte de cette formation, lors de chaque journée de cours (une par mois), 3 plantes sont abordées, souvent en lien avec la thématique du jour (sphère corporelle, famille de problématiques de santé, etc) et un procédé propre à la phytothérapie traditionnelle, pour un cursus qui s’étale sur trois années. Un·e élève assidu·e pouvait étudier 108 plantes ; le livre en recense donc près du double, rassemblant la matière de deux cycles de formation, ce qui constitue un vrai plus très appréciable.

Les seuls ajouts sont un index des plantes et une courte introduction pour faciliter la lecture, surtout pour les personnes extérieures à l’école. Je regrette fortement que l’occasion n’ait pas été saisie par l’éditeur d’ajouter des illustrations en couleur ou des images des plantes (vivantes ou en format séché) ; cela aurait certainement augmenté le prix du livre mais permis de mieux visualiser le sujet d’étude, de rendre la lecture plus agréable et ainsi de mieux assimiler / comprendre son contenu.

Vous aurez également remarqué une grande absente dans l’énumération des sections, la bibliographie, et c’est ma plus grande déception : seuls le parcours et la réputation de l’auteur servent d’indicateur de fiabilité.

Yves Vanopdenbosch

S’il est sans doute méconnu du public français, peu de personnes intéressées par la phytothérapie en Belgique n’ont pas entendu parler d’Yves Vanopdenbosch. Fondateur de l’Ecole des Plantes en 2004 (qu’il a dirigée jusqu’en 2020) et du centre d’étude de réflexologie de Bruxelles, il est revenu aujourd’hui au statut de thérapeute (multitechniques). C’est aussi un auteur de référence en phytothérapie aux éditions Amyris, des livres très présents en herboristerie et magasin bio (ce qui participe à sa popularité).

Ayant débuté sa carrière comme infirmier urgentiste, il a exercé pendant dix ans au sein d’un hôpital universitaire bruxellois (service des urgences et au SMUR), s’est formé en médecine de catastrophe et a été instructeur en réanimation avancée. Déjà à l’époque, les médecines alternatives l’intéressaient (dès son travail de fin d’étude), et il s’est formé à de nombreuses disciplines alternatives depuis lors (qu’il affirme ne plus toutes pratiquer – afin d’alléger cet article trop long je vous invite à vous informer sur ces pratiques par vous-mêmes) :

- Naturopathie et phytothérapie : école de Robert Masson, iridologie, aromathérapie, gemmothérapie, ethnopharmacologie, et phytothérapie à l’ARH (France);

- Hypnothérapie ;

- Réflexologies : plantaire, palmaire, faciale, vertébrale, auriculaire et endonasales ;

- Techniques manuelles : reboutement empirique, massage des points Knap, méthodes Dorn, Moneyron, Niromathé et Dr Further ;

- Techniques énergétiques : digitopuncture, magnétisme, kuatsu, chromatothérapie

Tout cela sans compter l’étude et la pratique de la médecine traditionnelle européenne et son approche énergétique en lien avec les tempéraments hippocratiques (ce fut d’ailleurs le sujet de son travail en ethnopharmacologie), la médecine hildegardienne et sa pratique du ki via un long parcours en aïkido. Si ma mémoire est bonne, il disait lors de ses cours avoir également tenu une herboristerie à Ath, et reçu des personnes en consultation en phytothérapie. Je me demande s’il a pas un retourneur de temps en sa possession 😀 Ou une tisane miracle qui permet de se démultiplier?

Je n’ai pas les moyens de vérifier mes propos, mais à côté d’une domination de l’enseignement francophone en herboristerie (les personnes désireuses de se former devaient franchir la frontière), on peut imaginer que l’ouverture de l’Ecole des Plantes de Lessines en 2004 a fortement influencé la pratique en Belgique au point de représenter une école pionnière. La formule fonctionne en effet très bien et participe à la renommée de l’école (et de son auteur) : de très grandes classes (50 à 70 élèves quand je suivais les cours), un programme « à la carte » qui peut se démarrer n’importe quand dans l’année, des journées complètes de cours ex-cathedra qui rassurent sur le sérieux… Bon nombre de formateur·ices en phytothérapie, de praticien·nes, de producteur·ices, et de commerçant·es sont passés par les bancs de cette école, ce qui influence inévitablement la pratique actuelle.

Croire sur parole ?

Revenons au livre : d’emblée, le résumé met en avant la réputation de l’auteur et ses trente années de pratique comme principale garantie de crédibilité. Cette démarche repose donc avant tout sur l’argument d’autorité : « Yves Vanopdenbosch, dont la réputation n’est plus à faire dans le monde de la phytothérapie, nous livre ici la quintessence de plus de 30 années de pratique des soins par les simples. » Le lecteur, qui rappelons-le est susceptible de ne pas avoir suivi la formation, est ainsi invité à lui accorder sa confiance sans autre justification.

Dans l’introduction (p.10), une précision est apportée : « Les propriétés médicinales reprises ici sont les principales […] puisées tant aux sources anciennes de l’herboristerie traditionnelle qu’aux découvertes récentes de la phytothérapie moderne. » Seulement, ces “sources” demeurent floues : aucun nom, date ou contexte n’est précisé—et l’on ignore à quoi correspond la notion de “modernité”. À titre de comparaison, même Mickael Moore, dans sa Materia Medica de seulement 57 pages, prend le temps d’expliciter le contexte de ses connaissances, là où Herba Medicinalis frôle les 500 pages.

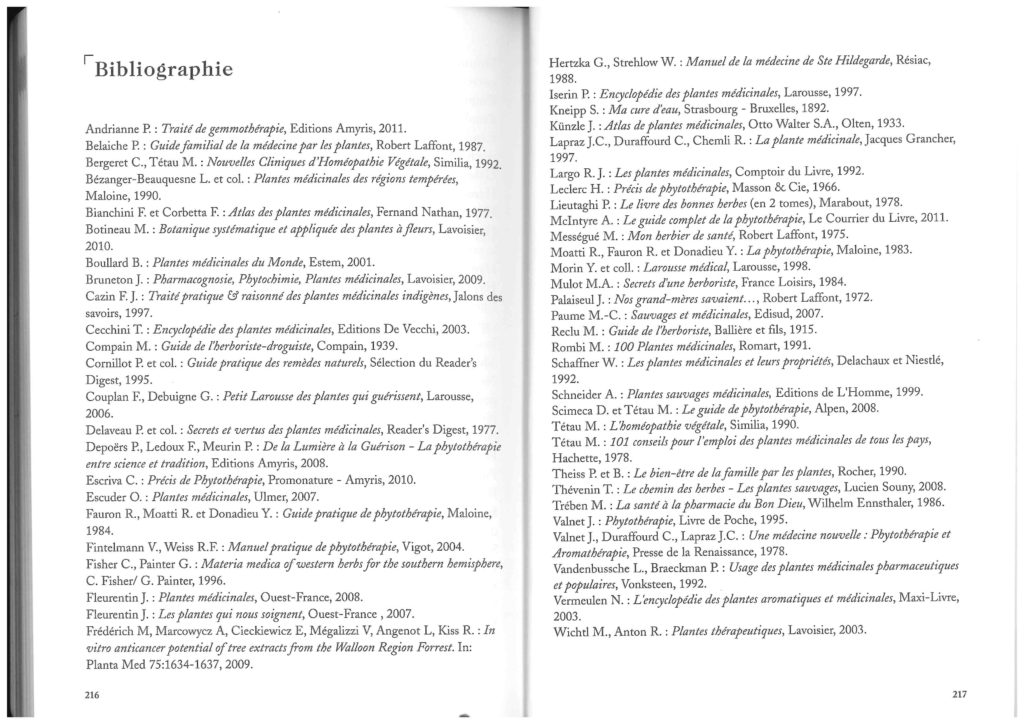

En supposant que la bibliographie de La phytothérapie. Se soigner par les plantes médicinales (Amyris, 2013) du même auteur s’applique ici (ci-dessus), seuls trois ouvrages relèvent d’une réelle caution scientifique (les traditionnels Pharmagognosie et Plantes Thérapeutiques + une étude scientifique) ; le reste s’apparente à de la vulgarisation. Or, il serait pertinent, à l’ère où la documentation scientifique récente est facilement accessible et où l’éthique professionnelle impose la citation de références actualisées, d’offrir au lecteur un accès aux sources—et notamment pour les plantes rares ou peu connues du public belge. Ce manque de transparence documentaire est d’autant plus regrettable que l’auteur lui-même a déjà fourni des références dans d’autres livres, et que l’éditeur, Amyris, a déjà publié des ouvrages bibliographiés dans le passé. Vous pouvez donc imaginer ma déception.

Dans le cadre d’un ouvrage destiné à la formation de professionnels de santé, ce défaut de rigueur va à l’encontre des exigences minimales de la méthode scientifique et d’une pratique sécuritaire et efficace de la phytothérapie (Yves a de nombreuses fois insisté sur ce point pendant la formation), la rigueur documentaire paraît d’autant plus essentielle.

En l’absence de références solides, le lecteur se retrouve démuni pour vérifier d’éventuelles interactions ou toxicités, ou s’informer sur l’aspect réglementaire—autant de points qui font défaut pour accompagner une démarche professionnelle. À l’heure où les herboristes contemporains bénéficient à la fois du savoir empirique, du regard historique et anthropologique, et de la recherche scientifique, il est regrettable de ne pas proposer un cadre méthodologique solide. En particulier si l’on considère que les (futurs) professionnels de la santé sont expressément désignés par l’éditeur comme public cible de l’ouvrage : « […] pharmaciens, médecins et autres professionnels de la santé, ainsi que les étudiants de ces diverses disciplines. »

Insistons sur le fait que cette absence de sources peut être oubli de la part de l’auteur, ou un refus de l’éditeur – n’ayant pas mené d’enquête sur la genèse du livre cela restera une question en suspens.

Le contenu des monographies

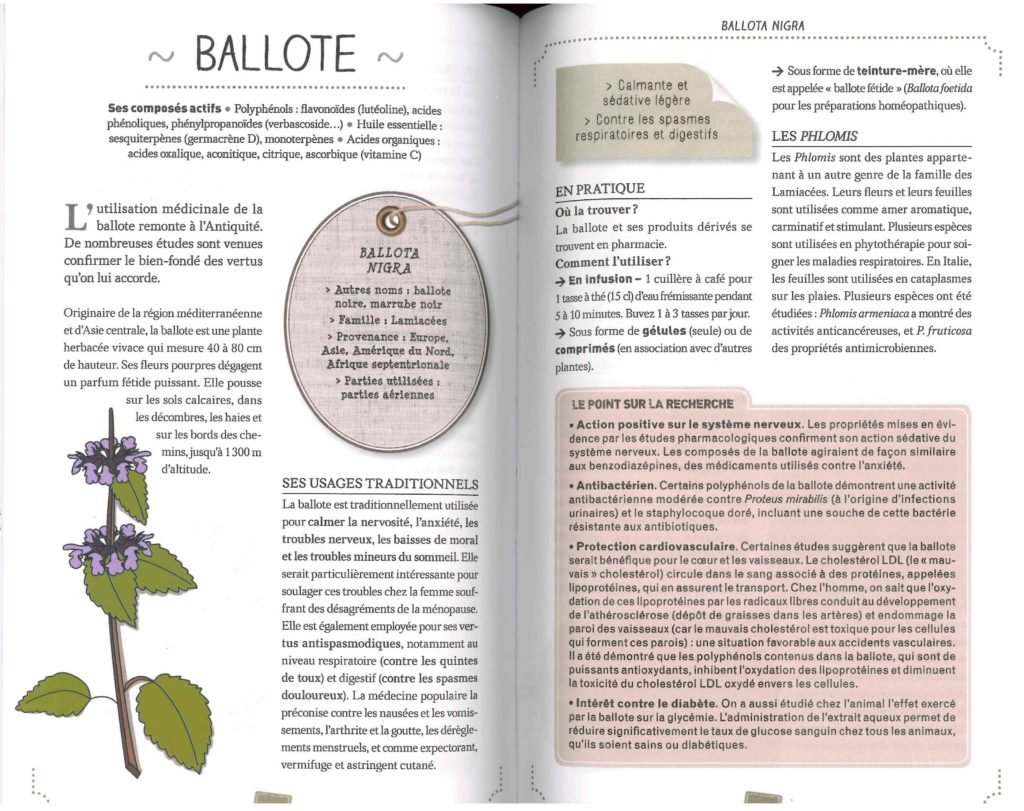

Les plantes étant au nombre de 210, vous vous doutez bien que nous n’avons pas le luxe d’analyser chacune des fiches de plantes. Nicolas et moi nous sommes rabattus sur quelques plantes, parmi elles nos fétiches car sujets de nos monographies respectives : la ballotte noire et le framboisier. Je suis d’accord avec vous c’est peu, deux plantes, pour se faire un avis sur l’entièreté du contenu, mais nous sommes limités par les moyens humains : gardez donc en tête que c’est un avis extrêmement partiel.

Le contenu naturaliste

Le contenu naturaliste (aspects botaniques, surtout) est correct mais parfois peu actualisé (comme tout autre livre de phytothérapie grand public, par exemple sur la nomenclature (le romarin demeure “Rosmarinus” alors qu’il a été intégré au genre “Salvia” en 2017). On recommandera donc la consultation d’ouvrages plus récents sur ce point ou le site web de la World Flora Online, souvent accompagnés de photos et mieux adaptés à la reconnaissance des plantes sur le terrain.

Le contenu thérapeutique

C’est dans cette rubrique que l’on sent le plus cet aspect « support de cours » : sans formation préalable à ce sujet, il est difficile de saisir les liens entre principes actifs, propriétés et usages… certains détails d’importance (comme le danger d’un séchage incorrect de l’aspérule ou du mélilot, ou d’une cueillette à une mauvaise période de l’absinthe par exemple) sont même absents – il fallait avoir suivi la formation pour obtenir ce genre d’information.

Les principes actifs essentiels semblent être répertoriés si l’on observe la ballotte, mais la composition du framboisier reste poussiéreuse et véhicule une erreur (il n’y a pas d’alcaloïdes dans les feuilles responsable de son activité utérotonique – cette erreur provient d’une interprétation d’une vieille étude de 1941). Étant donné qu’il existe des analyses pharmacologiques plus actuelles, notamment dans le Pharmacognosie de Bruneton ou le Plantes thérapeutiques de Wichtl & Anton -qui datent pourtant tous deux-, là aussi on conseillera un recoupement d’informations.

Les posologies, restent assez vagues, mais c’est le propre de la plupart des catalogues d’usages en phytothérapie (rien de neuf). On appréciera le soin d’écrire la posologie des teintures en chiffre romain pour éviter la confusion entre 0 et g, qui pourrait poser quelques soucis, une convention que peu d’autres livres respectent.

Autrement, rien n’indique de contenu de mauvaise qualité comme on a pu l’observer dans d’autres livres bien plus répandus, au contraire ! Comme première approche pratique de la phytothérapie, surtout pour des personnes amenées à prescrire, on conseillera plus à jour et plus précis. Par contre, comme point de départ pour une recherche, croisée avec d’autres informations plus actuelles, c’est une bonne option 😊

Comparaison avec un ouvrage similaire

J’aimerais faire une brève comparaison avec un ouvrage somme toutes assez similaire : 200 plantes qui guérissent du Dr Carole Minker, paru la même année. C’est la 3e édition d’un livre que nous avions déjà analysé ici (dans sa version de 2013, qu’elle nous avait gracieusement envoyée) : https://folia-officinalis.be/lecture-200-plantes-qui-vous-veulent-du-bien

Ce livre a de nombreux points communs avec Herba Medicinalis :

- Un minimum de 200 plantes décrites, chaque monographie occupant une double-page

- Une description classique de monographie, du nom botanique à la posologie

- Un peu plus de 450 pages en format A5

- Un prix autour de 25€

Là s’arrêtent les points communs : notre « 200 plantes » a bénéficié d’une grande équipe éditoriale (Larousse) et d’économies d’échelle que ne peuvent pas se permettre des petits éditeurs. Cela transparait notamment par l’utilisation de la couleur sur toutes les pages ! La lecture en devient plus agréable, des illustrations aèrent le texte, et mettent en évidence les éléments botaniques importants. Les plantes sont plus reconnaissables avec les figures de ce livre, bien que schématiques.

Cet ouvrage a aussi le mérite d’être plutôt neutre idéologiquement (même si elle aborde une phytothérapie domestique), donne à voir une mise en évidence de la recherche (bien que chaque étude mentionnée ne soit pas citée ce que je trouve dommage), et donne plus d’informations sur l’utilisation des plantes elles-mêmes ! Les différentes préparations, un classement des plantes par pathologie, un sommaire des plantes en introduction et pas à la fin, un glossaire des composés actifs… Et une bibliographie, ce qui permet de ne pas nous reposer sur le CV de l’autrice pour juger de la fiabilité des propos.

Dans le texte, Carole Minker fait aussi référence aux textes de lois, et l’utilisation de phrases construites plutôt que de mots clés rend la matière plus accessible à un·e novice. Notons tout de même les absents : un glossaire médical et botanique, présents dans Herba Medicinalis et utiles pour tout apprenti·e herboriste.

Dépasser l’autorité

Cette comparaison montre qu’à partir de la même matéria, il est possible de délivrer un ouvrage “agréable d’utilisation”, précis et rigoureux. À l’inverse, la mise en avant exagérée de l’expérience de l’auteur sans soubassement bibliographique incite à prendre du recul et à ne pas considérer Herba Medicinalis comme unique source ou vérité.

L’herboristerie souffre malheureusement d’un usage trop systématique de l’autorité, notamment autour de quelques figures médiatiques – et il importe de ne jamais confondre “célébrité” et “infaillibilité”. Le nom d’un auteur n’est qu’un indice parmi d’autres pour évaluer la fiabilité d’un ouvrage, non une preuve irréfutable et suffisante ; la discussion entre pairs et le croisement des sources restent indispensables pour progresser.

Nous invitons donc sincèrement tout lecteur ou toute lectrice, tout herboriste (en devenir), à questionner son rapport aux idoles charismatiques, et à tourner son regard vers le partage et l’aspect profondément collectif de la phytothérapie : c’est en communiquant entre pairs qu’on affine notre compréhension du monde 😊

En tant que support de cours ce livre est précieux, mais la volonté affichée de l’éditeur d’en faire un livre convenant à un lectorat professionnel de santé a clairement durci mon analyse – surtout en ayant accès à ce que l’éditeur a pu publier par le passé.

En résumé, ce livre est plutôt bon mais il existe aujourd’hui des options plus riches et actualisées si vous êtes en réflexion pour un achat, et n’avez pas fréquenté l’école des plantes 🙂

Par contre si vous possédez Herba Medicinalis et que vous souhaitez le compléter, « La phytothérapie. Se soigner par les plantes médicinales » du même auteur chez Amyris, vous amènera sans doute des éléments de compréhension précieux.

Sources

Yves Vanopdenbosch, Herba Medicinalis, éditions Amyris, 2022.

Yves Vanopdenbosch, La phytothérapie. Se soigner par les plantes médicinales, éditions Amyris, 2017.

« Présentation », site officiel d’Yves Vanopdenbosch, https://www.yves-vanopdenbosch.com/présentation

Site officiel de l’Ecole des Plantes : https://www.ecoledesplantes.be

Editions Amyris, fiche du livre Herba Medicinalis, https://www.editionsamyris.com/shop/herba-medicinalis-212#attr=2201,998,2427,999,1001,2560,2008

Salvia rosmarinus (L.) Schleid., Global Biodiversity Information Facility https://www.gbif.org/species/3889108

Salvia rosmarinus (L.) Spenn., International Plant Name Index, https://www.ipni.org/n/60474677-2

H. Burn, E.R. Withell, A PRINCIPLE IN RASPBERRY LEAVES WHICH RELAXES UTERINE MUSCLE BY, The Lancet, Volume 238, Issue 6149, 1941, Pages 1-3. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)71348-1 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673600713481)

Michael Moore, Herbal Materia Medica (5th edition), https://fr.scribd.com/document/54315033/Herbal-Materia-Medica-5th-Ed-by-Michael-Moore

Rédaction aidée par l’IA Perplexity

Merci Chloé et Nicolas pour votre critique qui pousse à réflexion et à réaction.

Bien qu’ayant été élève d’Yves Vanopdenbosch pendant 3 ans, à l’Ecole des Plantes (en ta compagnie d’ailleurs, Chloé), je ne me considère pas comme « disciple » de l’école et de son maître.

J’ai beaucoup apprécié l’enseignement enrichissant et humaniste dispensé par Yves, que jestime beaucoup, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici.

Je considérais les monographies distribuées au cours comme un support résumé que de nombreuses informations orales venaient compléter. Et j’en ai pris des notes complémentaires !

Je n’ai pas acquis les livre « Herba medicinalis »: mon commentaire ne portera donc pas sur son contenu mais plutôt sur mon usage des sources bibliographiques.

Développant des formations ou rédigeant des travaux au sujet des plantes médicinales et remèdes associés, j’ai l’habitude de consulter de nombreuses sources physiques & numériques, tant thérapeutiques que naturalistes. Je possède une belle bibliothèque à moi toute seule.

Je ne trouve jamais toutes les informations dans un seul livre: je consacre beaucoup de temps en recherches et en recoupements d’informations.

Cette démarche me semble essentielle pour la qualité de mon travail que je considère pourtant loin d’être parfait. Il est nécessaire à mes yeux de conseiller et d’enseigner cette attitude à toute personne s’intéressant sérieusement à un sujet, ici en l’occurrence les plantes médicinales.

Je retiens de votre critique la nécessité de citer les sources bibliographiques: il s’agit d’une tâche fastidieuse qu’on pourrait avoir tendance à bâcler.

Merci pour ton retour Odile! Je suis d’accord, en fait c’est un constat général que je déplore : l’absence d’importance accordée aux sources dans la vulgarisation en phytothérapie (je ne peux pas me prononcer pour les autres disciplines), et je me demande bien pourquoi.

Je crois que j’essaie trop de sensibiliser des lecteurs novices à l’impossibilité de la source unique (le nombre de fois où on nous demande « le meilleur livre sur les plantes » argh), comme tu le dis une pratique saine implique de croiser les informations ! J’aurais aimé, je pense, voir cette compétence transmises à l’école lorsqu’on a suivi cette formation 🙂 On tente de le faire de notre côté déjà <3

Le terme "disciple" a par contre été corrigé, c'était très mal choisi.