Dans cet ouvrage paru en 2002 (oufti, ça date !) chez Lavoisier, Jean BRUNETON fait la part belle à l’évaluation des données scientifiques disponibles sur l’effet des plantes médicinales, comme son titre l’indique adéquatement. Et dans cette phrase d’introduction, nous retrouvons l’essence de ce livre.

On se présente

Jean Bruneton est un nom bien connu des pharmaciens (et des herboristes). Il a été, durant plusieurs décennies, professeur de pharmacognosie à la faculté de pharmacie d’Angers, spécialiste en phytochimie, et au cours de sa carrière, il a rédigé plusieurs ouvrages de référence et articles dans le domaine des plantes médicinales et des substances naturelles. Son ouvrage « Pharmacognosie » (aussi dénommé LE Bruneton) avait déjà fait l’objet d’un article dans notre blog ; vous pouvez le lire ici. C’est un apport francophone incontournable dans le monde des phytoconstituants et on vous avait déjà dit tout le bien que nous pensions de cet ouvrage, malgré quelques défauts, dont une apparente inaccessibilité pour les profanes. C’est une remarque que l’on pourra formuler pour l’ouvrage ici présenté : « Phytothérapie, les données de l’évaluation« , que j’aime désigner comme « le petit Bruneton« .

Et ce « petit Bruneton » est intéressant à plus d’un titre.

Tout d’abord, l’auteur n’a pas bâti son ouvrage sur les phytoconstituants, mais plutôt sur des pathologies et / ou problèmes de santé et l’usage bien établi traditionnellement pour certaines plantes. Sont ainsi présentés diverses pathologies : anxiété, cancer, cholestérol, palpitations, dépression, arthrose, fatigue, hypertrophie bénigne de la prostate, infections urinaires, insomnie, insuffisance vasculaire chronique, ménopause, migraine, nausée, mal des transports, rhume et « état grippal », troubles fonctionnels intestinaux et troubles de la mémoire du sujet âgé, maladie d’Alzheimer. La liste présentée ici fait d’ailleurs office de table des matières de l’ouvrage. Ça ne transparait pas dans une présentation rédigée comme ici plus haut, mais le classement des chapitres est simplement alphabétique.

À la lecture des intitulés, il n’y a aucune surprise pour un herboriste ou un pharmacien averti : le millepertuis est cité pour la dépression, la caféine et des adaptogènes sont référencés pour la fatigue, le gingembre pour la nausée, etc.. Ainsi, on dénombre une grosse vingtaine de plantes détaillées. Cependant, certains chapitres bénéficient d’un ajout de végétaux, sans pour autant entrer dans les détails. Par exemple, au-delà de l’usage de la canneberge dans le cas de troubles urinaires, l’auteur cite la bruyère cendrée, le buchu, la busserole, la callune vulgaire et le genévrier comme inscrites en usage bien établi par l’Agence du médicament (France) et distingue la recommandation allemande (Commission E) unique de la busserole.

Comme il sera écrit plus bas, le livre est limpide, facile à appréhender, permet d’aller plus loin, et n’hésite pas à dénoncer les foirages tout en mettant en lumière les réussites. Bruneton ne se permet pas le compromis, quitte à égratigner des produits phytopharmaceutiques (et entre les lignes, l’une ou l’autre entreprise pharmaceutique). La déconstruction de certains mythes est toujours utile (voire savoureuse) et on regrette l’unicité du discours éditorial actuel quand on relit Bruneton.

J’aime particulièrement les pâtes et :

Une pensée claire qui s’énonce clairement

Tant la phraséologie que la mise en page sont lisibles, limpides. Point de bla-bla, juste de l’essentiel, dans un langage précis et intelligible. De même, les subdivisions (et plus encore les monographies) sont structurées de façon identique, facilitant la compréhension et l’usage du livre. On retrouve ainsi la description de la plante, ses usages traditionnels, et modernes, son statut légal (France), sa composition, la pharmacologie, l’évaluation clinique, les effets indésirables, la toxicité, les interactions, les produits disponibles, les indications et la posologie, ses conclusions et une bibliographie dans tous les chapitres qui, rappelons-le, sont axés pathologies. L’expérience pédagogique de Bruneton est probablement la source de ces qualités de structure.

De quoi on cause, ici ?

Bruneton évoque, en début de chapitre / pathologie, des notes explicatives. Ici aussi, on devine son expérience pédagogique : le cadre et les questionnements sont rapidement posés. Ce moment lui permet déjà d’évoquer des critiques, des limites, à l’usage proposé en phytothérapie. Par exemple, concernant la fatigue, il écrit « L’absence d’essais rigoureux permettant d’évaluer une action sur la fatigue aussi bien que le flou qui entoure la notion même de fatigue font qu’il n’existe pas de médicament « anti-fatigue ». Cette absence de produits spécifiques laisse le champ libre aux médecines complémentaires et aux produits les plus divers : […]« .

Pas de pitié !

Ses conclusions sont implacables et il n’y mâche pas ses mots ! À propos de l’éleuthérocoque (Eleutherococcus, une trentaine d’espèces), il conclut : « Rien, dans l’état actuel des connaissances accumulées sur l’éleuthérocoque, ne conduit à penser qu’il possède une quelconque capacité à améliorer la performance physique, encore moins à atténuer l’état de fatigue. Bien que sa toxicité soit sans doute négligeable […], on voit mal ce qui peut justifier l’utilisation de ce succédané d’une espèce dont le propre intérêt n’est pas établi.« . Prends-ça dans tes dents, épineuse Araliaceae d’Extrême-Orient dont je n’ai jamais su écrire spontanément le nom (Eleutherococcus senticosus) !

Je n’aime pas les champignons et :

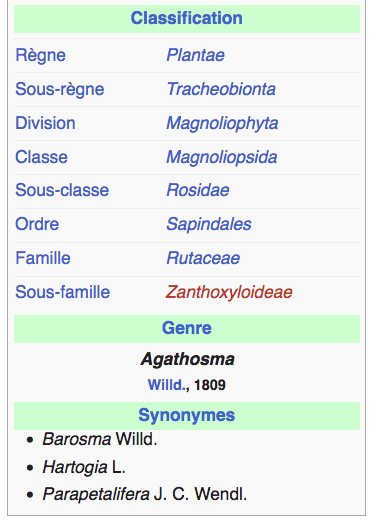

Et les ouvrages qui n’utilisent pas systématiquement la nomenclature binominale

Je reste, face à ce détail, pantois. Certes, elle est citée dans la monographie de chaque plante associée aux pathologies (la vingtaine de végétaux cités plus haut), mais en aucun cas dans les plantes associées en fin de chapitre. Incompréhensible de ne pas préciser qui est buchu (cité pour les infections urinaires) ! Buchu est le genre Agathosma (135 espèces, tout de même). Alors, à quel buchu se fier ? (la buchu nourrir / le buchu buzuk / la buchu de Noël / la buchu tederein / le buchu des vanités / le buchu te de Niagara,etc. : je vous l’ai écrit ci-avant, il y a 135 espèces de buchu).

Dans un registre similaire, on pourrait regretter l’absence de planches botaniques. Ce manque est moins grave que le précédent, et parfois, il vaut mieux une absence d’illustration qu’une mauvaise illustration présente.

Évaluation des données, affirme le titre. Naïvement, je ne peux m’empêcher de questionner « quelles données ? ».

Tout d’abord, et c’est inhérent à ce livre, elles ont désormais toutes plus de 20 ans. Autant dire, moisies et rongées par les termites de l’actualité. 20 ans de recherche en médecine, même en phytothérapie, c’est énorme. Toutes les données fournies ici, toutes les références, doivent être recadrées dans leur époque, celle de la naissance de mes enfants, des lecteurs MP3 et de votre serviteur imberbe 9 mois par an.

Ensuite, ce genre d’ouvrage, malgré l’immense respect dû à cet auteur, se construit volontiers avec une bonne dose de cherry picking. Loin de moi l’idée d’accuser Bruneton d’avoir pataugé dans ce biais (il a fait ses preuves en termes d’intégrité intellectuelle), mais il faudra que le lecteur soit attentif à ce risque et confronte les données alors fournies (2002) avec l’actualité des données de la recherche, surtout si elles contredisent les affirmations de 2002. Bruneton lui-même insiste à de nombreuses reprises sur la nécessité de vérifier les évidences avant de recommander une plante, déconstruisant au passage des mythes ou usages non justifiés.

Ouvrage en vue de désuétude programmée ?

En 2012, ce livre a fait l’objet d’un nouveau tirage, mais ne semble plus bénéficier des attentions de son éditeur : il est désormais disponible en version électronique, ou en seconde main. Plus qu’un excellent choix si vous cherchez une ressource sérieuse sur les données alors disponibles sur les plantes médicinales (2002), cet ouvrage est un excellent guide méthodologique pour qui désire documenter un usage bien établi : on peut imaginer aisément créer, soi-même, un chapitre manquant à ce livre, sur base des structures présentes. Ceci affirmé, je n’aime pas l’idée que l’édition promeuve si peu ce type d’écrits, ni n’édite plus de références nouvelles dans ce registre. Certes, ça ne doit pas se vendre aussi bien qu’un « livre perdu des plantes médicinales« , … Ce fait est également une responsabilité de consommation : il nous appartient d’acquérir des livres de qualité, et non des bouses mal éditées.

Conclusions

Originellement destiné aux professionnels de santé (pharmaciens, médecins), aux étudiants en sciences pharmaceutiques, c’est un document accessible aux herboristes formés (ou en formation) ainsi qu’aux personnes intéressées par une approche scientifique de la phytothérapie.

Malgré son âge, le livre reste indispensable et précieux (d’ailleurs, il n’est pas empruntable, malheureusement). Vous pouvez le consulter dans les rayonnages de Folia officinalis asbl et on se fera un plaisir d’en discuter.

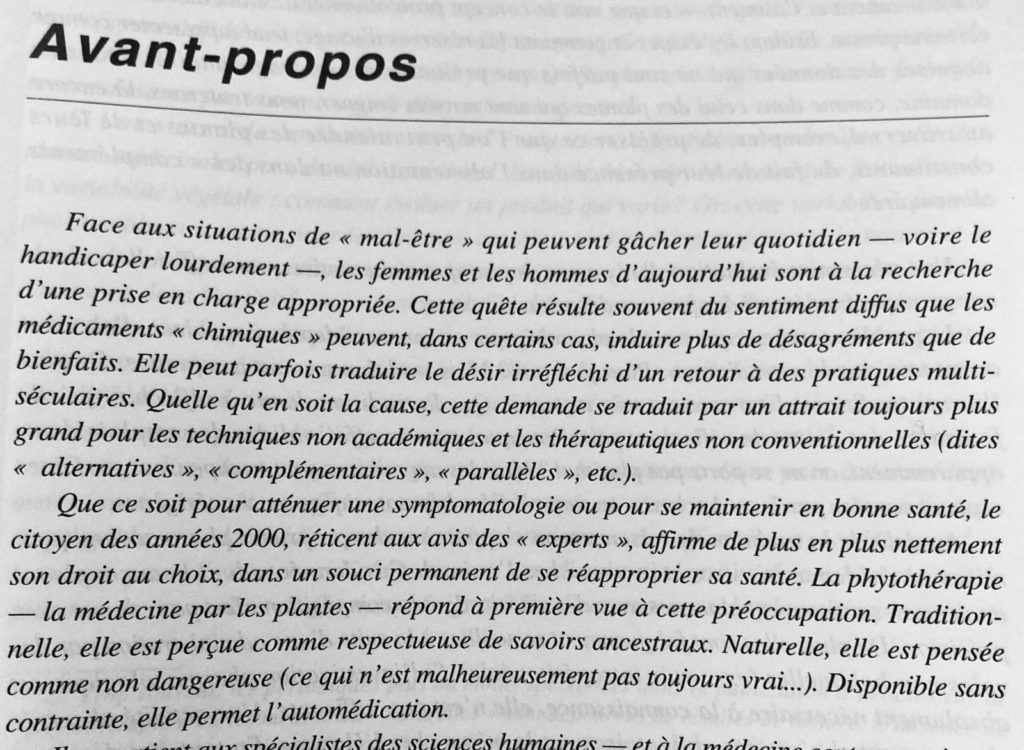

Et, en fait, c’est l’avant-propos écrit par Bruneton qui conclut le mieux cet article :

Article intéressant et drôle! Une plume remarquable et un style délicieux. Merci pour ce bon moment de lecture.

Merci ! Si le plaisir de la rédaction se distille dans le plaisir de la lecture, c’est que le totum a fonctionné.

Merci pour ce nouvel article détaillé 🙂

À la lumière de la péremption des données des Bruneton, existe-t-il d’autres livres plus récents qui contiendraient les dernières données à jour sur ces plantes et les posologies ?

À ma connaissance, et hélas, non. En tout cas, pas dans un seul ouvrage.

Laetitia moi je pense au « Grand manuel de phytothérapie » d’Eric Lorrain, une 2e édition revue et augmentée est parue en novembre 2023 justement! La première édition est disponible à la bibli, et nous attendons l’arrivée de la 2e édition qui est commandée…